リゾコのミステリアス紳士録6.

先生への手紙

「ニュースを見ようとテレビをつけたら、NHKで、さだまさしのトーク番組をやっ

ていた。番組に寄せられたはがきをさださんが読みながら感想や独自の意見を

いう、面白い番組であった。偶然だが正月にもその番組を見た記憶があった。

今年で2回目らしいのにその2回を偶然見るとは、何かのご縁かもと、楽しく最後

まで見た。スタジオには中年男女2、30人ほどが普段着で見に来ている。しか

しはがきを寄せるのは小学生から80代まで。読まれるはがきは世相を反映した

ものが多い。それにさださんは結構辛口の意見もする。その辛口の意見を言い

ながら、着ている上着の胸を開いて、文字が書かれた白いTシャツを見せる。そ

こには『意見には個人差があります』と中ほどに一行で書かれている。だから彼

が、上着の胸を開くたびにちょっと笑いが起こる。なるほど、反論をかわす好い

戦法である。今後は私もこの手で行くとしようか?どうだろう、リゾコ?

こんにちは、本日もリゾコでございます。『意見には個人差があります』。当たり

前のことではありますね。小、中学生時代には、読書感想文というものがありまし

たが、大人になると、公に個人の意見や感想を述べることが少なくなりますね。

小中学生の頃、わたしは読書感想文が唯一得意な課目で、そのコンクールで

賞を取ることがいつの間にか目標になっていました。しかし振り返ってみると、こ

の読書感想文に大きな罪悪が潜んでいたような気がしているのです。本の読み

方にも個人差、感じ方にも個人差があるはずなのに、新聞の社説を要約するの

と変わらないような、著者の”言わんとする”ことに焦点を絞り、そこに若干の自

分の体験を交え、上手につまりは”解説”したものが評価される。それが、当時

の感想文でした。大作家が血肉を削って書きあげた作品の真髄にそうやすやす

と迫れるわけがないにもかかわらずです。わたしは過去に書かれた先輩たちの

優秀な文集を自分なりに分析し、感想文の悪い達人になっていたのでした。す

ばらしい文学作品をそんな教科書的な読み方しか練習しなかった小・中学時

代を振り返えると恥ずかしくなり、感想文コンクールでもらったトロフィーをバラバ

ラにして、燃えないごみに捨ててしまいました。それ以降、読み損じた本を買い

直し、読み直す日々を続けております。だから、今日はひとつ、あらためて手紙

形式で感想文を書いてみたいと思います。

手紙の相手は、夏目漱石の『こころ』の中に登場する『先生』です。背景には、

ヨーロッパから新しい生活様式と新しい価値観が入ってくる明治という時代があり

ます。先生は、重苦しい過去を持ちながらも生活に苦労のないくらいの財産があ

るため、いわば趣味人として描かれています。先生は、明治天皇の崩御の日に

乃木将軍が殉死したのを機に自殺します。明治という時代の価値観を反映した

最期を飾るのです。その先生という明治の紳士に、今のわたしの感想文を、つた

ない手紙文にしてしたためようと思います。

『先生、わたしもこう呼んでよろしいでしょうか。先生の長い長い遺書を読んで

いると、今のわたしたちが簡単に理解するには難しいテーマがたくさんあることに

気付かされます。今の時代は、借金に困って自殺する人はいても、過去に友人

を裏切った負い目から自殺する人はいないような時代になっています。先生の

自殺の直接の原因となる親友のKの自殺もです。先生と同じ下宿のお嬢さんを

好きになったと先生に打ち明けたKは、その数日後、先生とそのお嬢さんが婚約

したことを知りまもなく自殺しましたね。しかしその原因は失恋からではなく、たっ

た一人の親友である先生に裏切られたことによる喪失感、孤独感に堪えられな

くなったからだと先生は気付いていましたね。先生は、先生の両親が残してくれ

た遺産を叔父さんにだまし取られ、裏切られた経験があったからなおさら、自分

が裏切る側の立場に回ったことに、耐えられない罪の意識を感じたのでしょう。

しかし、今はそこまでの親友を持つことがとても難しい時代になっています。ネッ

トショッピングが普通になって、今は物を買うにも無言で買う時代なりました。物

を買うのに言葉の交流もなされなくなっているのです。コンビニで『袋要りません』

を言うのでさえ、できない人がいるくらいなのです。だから以前、昔ながらのお店

で生理用品を買った時、お店の女の方が、『これ、いいでしょう』と言ったひとこと

に感動を覚えました。今はそんな時代になってしまいました。

でも実はわたしが一番感動した先生の言動は、先生の精神世界を表現してい

る、ある情景なのです。先生は、『テーブルクロースは、真白きに限る』といいまし

たね。しみひとつない、真っ白で糊のついた洗いたてのリネンで、洗濯機も電気

アイロンもない時代に、食卓を囲む光景をわたしは想像しました。今はそんな家

庭はめったにありません。先生は精神的癇性(かんしょう)だといわれましたが、

それは精神的潔癖と言い換えられるでしょうか。その癇性が先生の苦悩と自殺

までさせる原因になったのかも知れませが、その先生の癇性を表現した、

『西洋料理店に見るような白いリンネルの上に、箸や茶碗が置かれた』100年

前の端正な食卓の風景にわたしはこころ奪われました。

そして、”ピンと張った白”という色と物の感覚がまるで情念のように、わたしを

アイロン好きにさせたのです。家中汚れ放題の人は、塩素が臭う潔癖な家の人

のことを”病的に”という形容をするように、塩素が臭う潔癖な家の人は、汚れ放

題の人のことを同じく、”病的に”というでしょう。わたしたちは誰もが程度の差が

あるだけで、病的な部分は持っているんだと思います。先生を生み出した漱石

もまた、精神的にも肉体的にも病に侵され、始終短気で、気が狂ったと言われ

た時期もありました。周知の肖像画のような温和なばかりではいられなかった

のは当然だと思います。そうでなければ、血と肉を削って書いたこんな重苦しい

作品は生まれないと思いますから。漱石の最期は、胃潰瘍でわずか50歳の天

命でした。13年の短い作家人生を、駆け抜けた感じでしょうか。

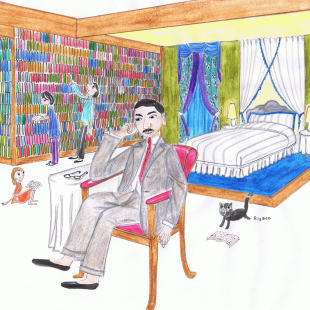

しかし、ほとんど書かれていない、先生の家のインテリアを想像するのはいつ

も楽しい作業です。美しい背表紙の書物が並ぶ書斎、少ない物がきちんと置か

れた端正な部屋。花を欠かすことのない座敷、打ち水をした玄関。そんな情景

がみるみる膨らんできました。先生の精神的癇性と重なり、その情景は、”白”と

いう色が持つ、精神世界の怨念(おんねん)ともなって、常にわたしの中にありま

す。

わたしの携わっているインテリアという仕事は、色やモノ、形で表現しますが、

わたしは、それを同時に”言葉”でも翻訳できなければ、まだ真の意味で切り込

んでいない気がしています。小説が言葉で人間性や情景をあらわにするのと同

じだと思っています。だからわたしが、”白”という色に、怨念のような情念を感じ

るようになったのは、つまり先生のせいなんです』

p.s.

「テーブルクロースは、真白きに限る」で検索して頂くと、2年半前に書いた

コラムが見つかります。よっぽど深い怨念のようです。

リサコラムに関する、ご意見、ご感想はこちらまで。

mmm@madame-watson.com

|